當對方解除了戒備心理,對你產生信任以后,你說說的話,對方就容易接受。美國心理學家奧克曼,曾舉行過一次成功的實驗:他對反對死刑制度的學生,自始至終反復不斷地,只使用“很好”這一句話,最后改變了學生的意見。這是因為當你什么都接受對方的話,結果你的想法亦會被對方所接受。

怎樣有技巧地引出對方的話,使談話變成很投機?順著對方的話來搭腔,亦不失為方法之一。舉個常見的例子,譬如碰到一開始不肯接受你的邀請的女性,你要怎樣才能打動她的心?

“今天剛巧家里還有事……同時我也有點不舒服。”

“那真不巧。到晚上一直都有事嗎?那可真夠您累的了。”

“倒沒有什么要緊的事,不過—”

“那么,打個電話回去,問一聲不是很好嗎?”

“好吧!打個電話吧!--還是不要打,讓它去吧?”

“如果不怎么重要,只要早點回去就可以了吧?”

只要順著對方的語氣,對方就沒有選擇下一句話的時間,語氣自然就會改變。

這個時候你如果用言語去反駁她,對方的態度反而會變得強硬。不如用微笑、點頭或者順著她的話,表示接受對方的意見。這時對方的心里反而會想:反正沒有什么重要的事情,就答應你吧。對方這種接受的態度,并非是基于理智,而是情感的作用,所以效果特別大。

不過,有的時候對方即使打算接受你的意見,卻不肯干脆地表示,只是沉默不響。遇到這種情形,你就必須直接打動對方的內心,將話題改變為對方手中拿著的東西,或穿著服裝,會是個不錯的方法。譬如手表、項鏈、領巾等等,都足以表示這個人的嗜好和個性,只要這些東西引起別人的注目,他自然就會開口。

此外,拿對方無意識的行為作為話題,亦是打破沉默的方法之一。譬如對方喜歡用手指敲桌,你不妨就問她:“你平時彈鋼琴嗎?”當對方用手指在桌上畫來畫去。你不妨稱贊一聲:“好漂亮的手指!”當對方發現這種無意識的行為,引起了你的注意,與其說對你有戒備心,不如說反而覺得你是對她表示關心,于是就容易開始交談。

街頭賣藝的人在開始表演以前,一定先在路面畫個圓形或三角形,然后喃喃自語。當路上經過的人以好奇的心理駐足看他時,他看見聚集的人一多,就開腔了。

對付沉默不響的人,故意做出動作,引起對方的好奇心,亦是方法之一。

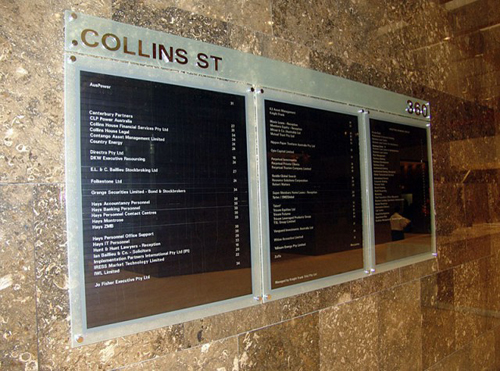

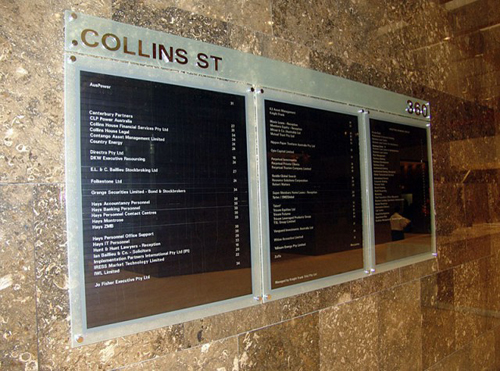

這是從一位新聞記者處聽來的故事:有一次,他去采訪某家企業標識牌設計公司,可是這家

標識牌設計公司的設計主任,對他具有戒備心理,守口如瓶,什么都不肯透露。最后沒有辦法,只好吸煙吧!哪知手向口袋一摸,香煙大概忘記在什么地方,找來找去就是找不著。當他正把大衣的口袋都翻出來找時,這位標識牌設計主任帶著奇怪的口吻問他:“你在找什么?”說明了原因以后,主任就把自己的香煙遞給了他,于是他就趁這個機會談了起來,而且非常投機,結果達到了采訪的目的。這雖然可以說是他的僥幸,但往往由于某種動作,無意之中會去除對方的戒備心理,則是不容否認的事實。

(注明:轉載請注明來源于人和時代VI設計 http://www.3u068k.cn )

說明:本設計百科內容來源于網絡,僅供學習,版權歸原作者所有。如有侵犯版權,或者錯誤,請與我聯系,我會及時處理!謝謝。

發表評論:

◎歡迎參與討論,請在這里發表您的看法、交流您的觀點。

Tel:0755-86193667 86193647

Tel:0755-86193667 86193647